Elegía para un mundo en llamas

El colapso no es un hecho lejano, ni un apocalipsis cinematográfico. Es una realidad cotidiana, invisible para quienes miran desde el confort, pero palpable en cada territorio devastado, en cada cuerpo precarizado y en cada especie que se extingue. Estas reflexiones nacen como una elegía, un lamento por lo perdido y un grito suave que se filtra entre las grietas de un sistema que devora lo humano sin tregua.

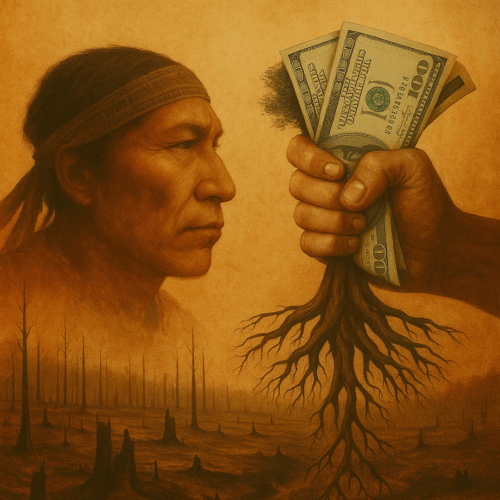

En un mundo que se autosostiene en la ilusión del progreso, el capital emerge como un ente insaciable, capaz de transformar lo sublime en desolación. Al igual que la antropofagia, el capital se alimenta y reconfigura la realidad, devorando cada vestigio de autenticidad y tradición para transformarlo en mercancía. Sin embargo, en este proceso, lo humano es reducido a su valor económico: un precio en el mercado de la existencia.

En el sur global, donde las cicatrices de la explotación se hacen más profundas y las voces ancestrales tratan de hacerse oír, esta transformación es especialmente brutal. La materia prima es convertida en cifras y balances, y a cambio, la cultura, la memoria y la esperanza se desvanecen en un consumo desmedido y desalmado. Así, el capital se vuelve tanto un mecanismo de producción como de devoración, destilando en cada transacción el eco de una violencia heredada de tiempos coloniales. ¡Argentina en venta!

El colapso se presenta no como un evento catastrófico de una magnitud que solo podría ocurrir en pantallas de cine, sino como un fenómeno insidioso y cotidiano. En los barrios marginales y en las frías oficinas de las grandes metrópolis, se teje la narrativa del deterioro: la inseguridad laboral, la precariedad de los servicios básicos y la transformación del espacio urbano en un entramado de contradicciones.

En este escenario, el discurso oficial se disfraza de progreso e innovación, mientras que bajo la superficie, la tierra se abre en fisuras que amenazan con tragarse a los más vulnerables. La crisis climática, el agotamiento de los recursos naturales y la pérdida de biodiversidad son señales inequívocas de que el sistema se encuentra al borde de una autoinvocada disolución. Sin embargo, la verdadera tragedia radica en la invisibilidad de estos procesos para unos privilegiados que se aferran a la comodidad de un futuro prometedor, ignorando el presente marcado por la inequidad y la desesperanza.

Cuerpos y territorios en estado de emergencia

Cada territorio devastado es un testamento silencioso del advenimiento de la insostenibilidad. Desde las selvas brasileñas hasta las pampas argentinas desfoliadas por el glifosato o una franja de Gaza que se quiere convertir en una costa turística, todo se puede fagocitar y reorientar hacia algún capital de turno. La adicción capitalista a tener más ha dejado su impronta: deforestación masiva, vertidos tóxicos y la desaparición acelerada de ecosistemas enteros. En estos espacios, la lucha por la supervivencia se vuelve una odisea diaria, donde las comunidades indígenas, campesinas y urbanas se ven obligadas a resistir, a reinventarse y a buscar alternativas que contrarresten la lógica extractivista.

Los cuerpos, por su parte, se han convertido en el campo de batalla donde se libra la contienda entre lo corporativo y lo vital. La precariedad de la salud, la falta de acceso a servicios dignos y la violencia estructural son síntomas de una sociedad que ha sacralizado la productividad por encima de la vida. Así, en cada mirada cansada y en cada paso incierto, se lee una protesta silenciosa contra un sistema que, al alimentar el capital, consume la esencia misma de la existencia.

La semilla se esparce a través de prácticas artísticas, proyectos permaculturales basados en acciones comunitarias y acciones que revalorizan lo que el capital había intentado borrar: la diversidad, la solidaridad y la memoria ancestral. En este resurgir, cada pequeño acto de resistencia se suma a un coro que reclama justicia, que exige una reconfiguración del orden social, donde el valor del ser supere la lógica del tener y del consumir.

En voz alta se cuestiona la narrativa dominante y se imaginan alternativas posibles. No se trata de un llamado a la desesperanza, sino a la transformación consciente. El colapso, en su forma más cruda, es también una oportunidad para reinventar las estructuras obsoletas y para repensar las relaciones entre el ser humano y la naturaleza, entre la cultura y la economía.

La “antropofagia del capital” ya no tiene que ser una sentencia ineludible. Al reconocer y honrar las raíces que sustentan nuestra identidad, podemos redirigir el curso del futuro. El desafío consiste en resignificar lo que el sistema ha intentado devorar: la creatividad, la diversidad y el derecho a vivir en un mundo que respete la vida en todas sus formas. Este cambio, aunque arduo, es posible a partir de la conciencia colectiva y de la acción comprometida en cada esfera de la sociedad.

La memoria se revela como un arma poderosa contra la homogeneización. Recordar no es solo un acto de resistencia, sino un acto transformador que conecta lo pasado con lo presente y lo proyecta hacia un futuro mejor. Al rendir homenaje a las culturas y las luchas olvidadas, la narrativa se enriquece y se apropia de su propia historia. Esta revitalización del recuerdo es una estrategia que apunta a romper con la repetición cíclica de la explotación y a instaurar una perspectiva que defienda la dignidad y la diversidad.

Cada rincón del planeta tiene una historia de resistencia y de anhelos que jamás podrán ser olvidados. La tarea consiste en rescatar esos relatos, en convertirlos en faros que iluminen el camino hacia un paradigma en el que la vida —en su forma más plena— sea el centro de todas las políticas y transformaciones sociales.

Nuestro camino es el eco de un llamado a la acción que se extiende más allá de estas líneas. En cada propuesta de autosuficiencia, de compasión y de curación de las personas y del planeta, se esconde la urgencia de despertar a una realidad que, aunque desgarradora, está llena de posibilidades para quienes deciden resistir y reconstruir.

La antropofagia del capital, entendida como la absorción brutal de lo humano y lo natural, se enfrenta a una contracultura emergente que se niega a dejar que el sistema escriba su última palabra. A través del canto del despertar, que mezcla elegía y manifiesto, se invita a repensar, a rebelarse y, sobre todo, a vivir con la convicción de que un mundo en llamas también puede renacer de sus propias cenizas.

Frente a este escenario, no basta con pequeños ajustes o ‘consumos responsables’. Lo que se necesita es un cambio radical de paradigma. Recuperar otras formas de habitar, de relacionarnos, de producir y de imaginar futuro. Ahí es donde prácticas como la permacultura, los saberes ancestrales y las luchas territoriales tienen algo que decir. No como soluciones técnicas, sino como gestos de resistencia frente a la antropofagia del capital.

Estamos a tiempo de reescribir el final de esta obra. Pero para eso, hace falta dejar de ser espectadores del desastre y asumir un rol activo. Volver a mirar el mundo con otros ojos. Reconectar con la tierra, con los vínculos, con la vida.

Quizás no podamos evitar la tormenta, pero podemos elegir cómo caminarla. Podemos reescribir los mapas, cultivar otras formas de vida, susurrar al oído del mundo que aún hay belleza.

Dr. Gustavo Ramírez

Abril 2025